|

近日,中国科学院国家空间科学中心李保权研究团队利用“慧眼”卫星X射线的掩星数据,反演得到了地球中高层大气密度,该系列成果已发表在《地球物理学报》(Chinese Journal of Geophysics), 《空间研究进展》(Advances in Space Research), 《大气测量技术》(Atmospheric Measurement Techniques)和《遥感》(Remote Sensing)等国内外学术期刊上。

提起“慧眼”,你一定最先想到黑洞、脉冲星这类高能目标。而为什么这样的空间探测器,却能够对地球大气进行测量呢?这其中的门道,可着实不小。就让我们一起从“掩星”这两个字聊起,看看科学家们究竟是怎样做到的。

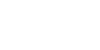

所谓掩星,一般指的是一种天象。意思是当一个天体,恰好出现在观测者与另一个天体的中间,离观测者较近的天体能够完全遮挡较远的天体的现象。有趣的是,如果我们将参与“掩”的目标再拓展一下,就会出现“万物”皆可掩的情况:行星可以掩恒星,月亮可以掩太阳(日食),甚至一架飞机、一栋楼房,都可以掩住远处的星光。

图1:行星的大气层,也可以掩星 (图片来源:NASA)

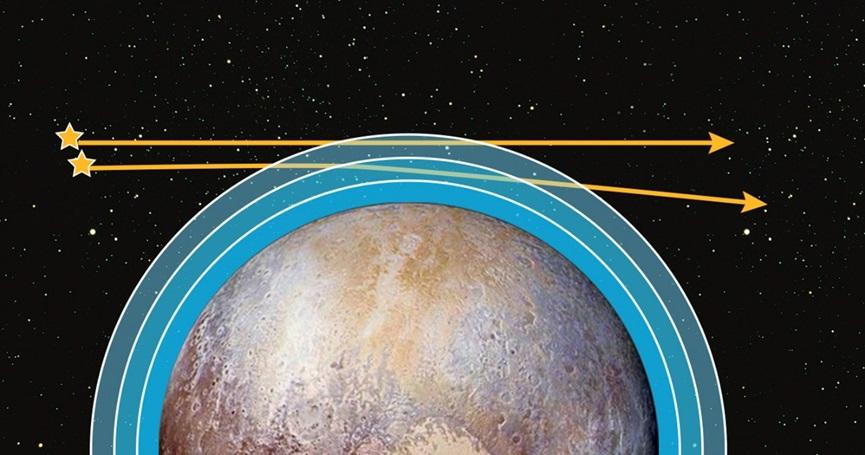

同理,始终包裹着地球的大气层,也会遮挡甚至吸收这些遥远的光子,从而“掩”住恒星。不过,地球大气可是个“挑食”的主儿,对于不同波长的光并不“一视同仁”,而会有选择地进行吸收[1]。我们每天都见到的可见光,大部分都可以穿透“空旷”的天空,不过容易被云遮挡;与可见光一样持有“大气层通行证”的还有一些射电波段;大家熟悉的紫外线,大部分会被臭氧层吸收;而诸如X射线、γ射线等波段的电磁波,则几乎完全无法到达地面。这些通过大气层时透射率高的波段,也被天文学家称为大气窗口[2,3]。

图2:射电和光学波段,是两个主要的大气窗口(图片来源:wikipedia)

由于大气窗口的存在,可见光波段的天文台,往往会选择建在晴天多、大气稀薄、视宁度好的高海拔地区。一些射电波段,则不太怕各种天气的干扰,比如我国的天眼射电望远镜,就安放在“天无三日晴”的贵州。

那对于那些没有“大气层通行证”的波段,又该怎么办呢?天文学家给出了“打不过就躲”的机智方案。没错,越过大气,把望远镜送到外太空,就能观测这些波段了。空间望远镜便在这样的背景下诞生了。从1970年发射的美国天文卫星UHURU,到2021年12月成功发射的詹姆斯·韦伯空间望远镜(JWST),人类已将数十台天文望远镜送到了太空。

我国于2017年6月发射了硬X射线调制望远镜卫星“慧眼”,这也是我国的第一颗空间X射线天文卫星[4]。“慧眼”卫星在天上工作的五年中,对黑洞、中子星等X射线源进行了大量的观测,对脉冲星导航进行了进一步的验证,产出了大量的科研成果。

图3:“慧眼”卫星观测磁星模拟效果图 (图片来源:中国科学院高能物理研究所)

不同于地面的望远镜,会跟随地球24小时自转一周,“慧眼”位于地表之上550km的高度,每一个半小时左右就会围绕地球旋转一圈。在这样的过程中,针对某些特定角度的目标,观测很难连续进行,每间隔一段时间就会被地球所遮挡一次。不仅如此,地球大气层对X射线还存在很强的吸收作用。遥远天体发出的电磁波经过长时间星际传播抵达地球,其本身就非常微弱,如果再被大气层拦腰阻断,就更是微乎其微了。因此,在实际观测过程中,面对这些穿过地球大气后被捕捉到的衰减信号,科学家一般会将这些数据剔除掉,扔进“垃圾桶”中。

然而,正是这些废弃的数据,却发挥了意想不到的作用,也就是我们在文章开头所说的例子。那么,这个“变废为宝”的神奇过程究竟是如何实现的,又有什么样的意义呢?

针对大气密度的测量,人们很早就进行了尝试,并想出了很多方法。但是,这些方法或多或少,都存在着一些局限性。例如使用热气球测量,往往只能达到35km的高度,再往上气球就容易因为内外压力差过大而产生破裂[5];使用探空火箭虽然可以飞得更高,但成本非常高,无法长期使用,在地域限制的影响下,使得火箭也无法在任意的地方发射[6];激光雷达测大气密度方法多集中在30km到90km左右的高度,探测高度也有限[7]。而“X射线掩星法”能在一定程度上很好地解决这些问题,它能在全球范围内,实现50–250 km海拔范围内大气密度的反演。也正因为如此,“X射线掩星法”对于大气密度研究及其相关应用意义重大[8]。

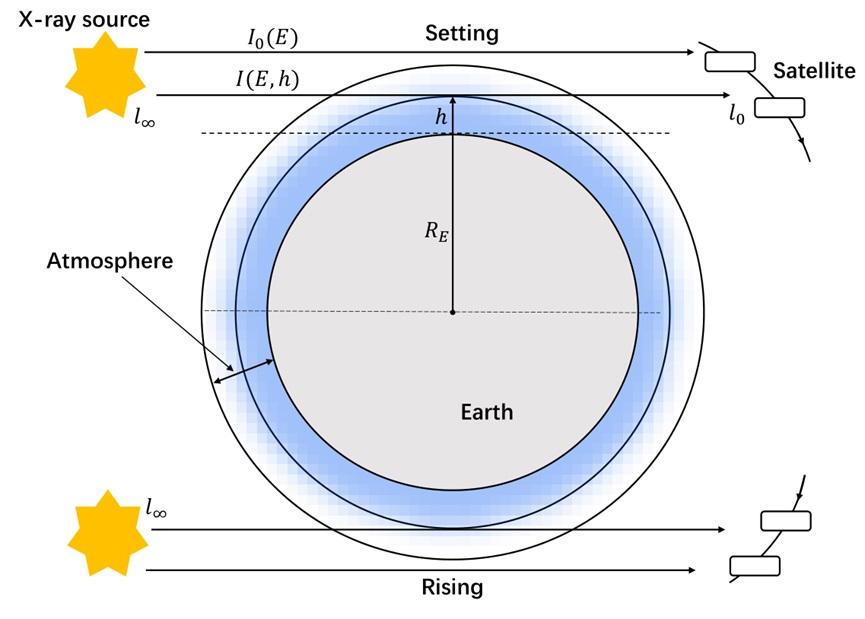

图4:X射线掩星观测示意图 (图片来源:中国科学院国家空间科学中心)

大气会对天体的X射线进行吸收,密度越高、厚度越大的大气,吸收率也就越高。那么反过来,如果我们知道X射线源在没有大气时的信号强度,并与有大气时探测到的信号进行对比,结合当时所处位置的大气厚度,就可以反推出来该位置下的大气密度。科学家们使用红外波段、可见光波段等,也可以做类似的研究。不过红外波段主要可以探测水蒸气、甲烷等气体,可见光波段可以探测二氧化氮等气体[9]。

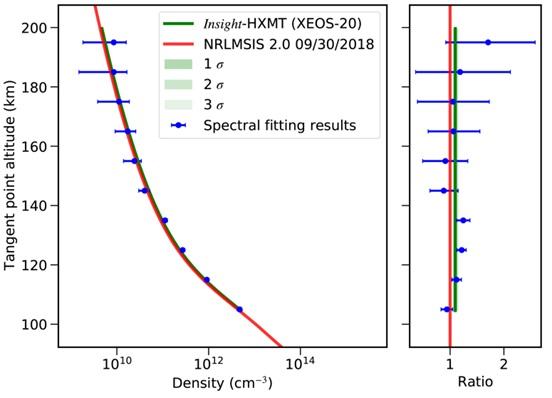

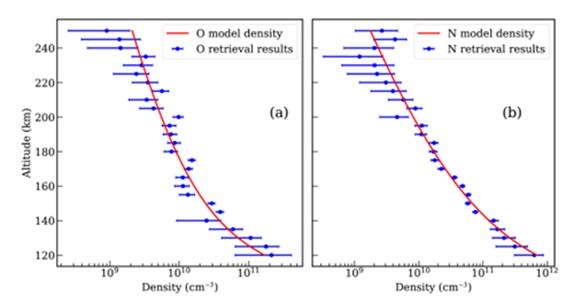

通过“慧眼”卫星的数据,中国科学院国家空间科学中心(以下简称空间中心)的研究人员选择了氧分子、氧原子、氮分子、氮原子、氩原子五种组分(空气的主要组成成分)进行研究。目前,空间中心的研究人员,针对X射线掩星技术已经反演得到了85–200 km范围内地球的大气密度[10,11],并利用大气成分X射线截面在吸收限位置处的突变性,反演了120–250 km范围内大气成分的密度廓线[12]。

图5:105–200 km范围内大气密度反演结果[11]

图6:N、O等成分密度与NRLMSISE-00模型的对比[12]

科学家坚持不懈地探索高层大气的密度可不仅仅是为了满足好奇心,无论是科学研究上,还是实际应用上,这个数据都至关重要。对于科研来说,地球中高层大气同时受到来自上方的太阳活动和地磁活动的影响,以及来自下方的地形、天气活动、重力波的影响,所以地球中高层大气表现出非常复杂且多样的变化特征,中高层大气密度作为表征中高层大气的基本参数,可用于深入了解日地关系和圈层耦合的物理机制[13]。而对于应用领域,地球中高层大气是空天飞行器的通过区域,中高层大气密度的准确测量也影响着空天飞行器的精密定轨、变轨控制、空间碎片的碰撞规避以及再入飞行器的返回控制等[14]。

通过以上研究发现,1–10 keV范围内的掩星数据,可反演约85-200 km高度范围的大气密度。如果能量扩展的话,掩星范围也会扩展。如果将能量扩展至0.2–100 keV,届时,大气密度测量范围可扩展到50–250km,掩星数据也将发挥更大的作用。

“慧眼”卫星的主要探测目标是宇宙中的X射线源。而掩星观测,让一些在主目标没有价值的数据,得以发挥余热,变废为宝,做出更多的贡献。

目前,“慧眼”卫星已经在轨安全地运行了5年,早已超过其设计寿命。而由于其良好的运行状态和卫星平台资源,科学家们也决定延长它的使用寿命,发挥更大的作用。未来,相信“慧眼”还会带来更多的成果与产出,让我们拭目以待。

参考文献:

[1] Grigorian K H. 1957. Selective Absorption in Earth's Atmosphere. Communications of the Byurakan Astrophysical Observatory, 23: 29-34.

[2] Tait E, John S. 1953. The infrared transmission of atmospheric windows. Journal of the Franklin Institute, 255(3): 189-208.

[3] Wallington T J, Sulbaek Andersen M P, Nielsen O J. 2010. Relative integrated IR absorption in the atmospheric window is not the same as relative radiative efficiency. Proceedings of the National Academy of Sciencesof the United States of America, 107(48): E178-E179.

[4] Zhang S N, Li T P, Lu F J, et al. 2020. Overview to the Hard X-ray Modulation Telescope (Insight-HXMT) Satellite. Science China Physics, Mechanics & Astronomy, 63: 249502.

[5] 翟英诺. 高空气球探测大气温度[C]// 中国空间科学学会空间探测专业委员会第七次学术会议论文集. 1994.

[6] 陈金城. 探空火箭(气象火箭)发展及需求[C]// 中国空间科学学会空间探测专业委员会第七次学术会议论文集. 1994.

[7] 黎莲春,敖发良. 2010. 瑞利激光雷达探测中层大气密度和温度 [J]. 桂林电子科技大学学报, 30(4): 281-284.

[8] 余道淳, 李保权, 刘亚宁, 李海涛. 2022. 基于X射线能谱拟合的地球中性大气数密度反演模拟及误差分析. 地球物理学报, 65(11): 4163-4173, doi: 10.6038/cjg2022Q0158.

[9] 孙明晨, 吴小成, 胡雄. 2020. 星光掩星探测技术的轨道模拟结果分析. 光谱学与光谱分析, 40(1): 298-304.

[10] Yu D C, Li H T, Li B Q, et al. 2022. New method for Earth neutral atmospheric density retrieval based on energy spectrum fitting during occultation with LE/Insight-HXMT. Advances in Space Research, 69(9): 3426-3434, doi: 10.1016/j.asr.2022.02.030.

[11] Yu D C, Li H T, Li B Q, et al. 2022. Measurement of the vertical atmospheric density profile from the X-ray Earth occultation of the Crab Nebula with Insight-HXMT. Atmospheric Measurement Techniques, 15(10): 3141-3159, doi: 10.5194/amt-15-3141-2022.

[12] Yu D C, Li B Q. 2022. Simulation Calculation of Element Number Density in the Earth’s Atmosphere Based on X-ray Occultation Sounding. Remote Sensing, 14(19): 4971, doi: 10.3390/rs14194971.

[13] Emmert J T. 2015. Thermospheric mass density: A review. Advances in Space Research, 56(5): 773-824.

[14] Doornbos E, Klinkrad H. 2006. Modelling of space weather effects on satellite drag. Advances in Space Research, 37(6): 1229-1239.

来源:国家空间科学中心

|