|

近期,我中心子午工程数据部向中国科学院地质与地球物理研究所团队提供了子午工程地基台站的电离层测高仪、流星雷达、GNSS-TEC以及地磁观测数据产品,支撑了该团队对中国及周边地区静日和扰动日的多种电离层扰动结构和不均匀体进行观测研究。结果表明电离层变化受到地球活动、低层大气活动以及行星际活动的重要影响,展现出多姿多彩的结构与扰动特征。

电离层的等离子体密度受到等离子体产生率、等离子体复合率和输运过程的影响。一般来讲,日出之后由于光电离的作用,等离子体产生率较高,等离子体密度会逐渐增大,并在正午附近达到最大值;日落之后由于太阳辐射的消失,等离子体密度逐渐降低,在午夜附近达到最小值。然而,由于电离层自上受到来自太阳活动的影响,自下受到来自低层大气和地球活动的影响,因此存在着各种时空尺度的扰动结构和不均匀体。而中国扇区所处的中低纬地区,受到来自极区能量注入和赤道电场的双重影响,是空间环境变化的桥梁地带,因此各类电离层扰动结构和不均匀体频发。近日,子午工程团队成员,中国科学院地质与地球物理研究所团队,分别针对静日和扰动日中国扇区的电离层扰动结构和不均匀体进行观测研究,取得了一些观测结果。

静日的电离层实际上并不平静。针对静日的观测发现,中国扇区的电离层会呈现出多姿多彩的异常结构,包括:(1)背景电离层的等离子体密度在东西方向上具有不对称性,可东高西低,也可西高东低,这种不对称结构局限在特定的纬度范围内;(2)日出后的等离子体密度并不总是持续增加,也会出现延展数千公里的大尺度密度耗空结构;(3)日落后的等离子体密度并不总是持续减小,午夜前和午夜后均会出现突发的电子密度增强。

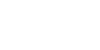

图1 沿北纬21°和东经110°观测到的北斗同步卫星TEC与对应ROT,(上)2018年7月10日数据,(下)2018年7月月均值

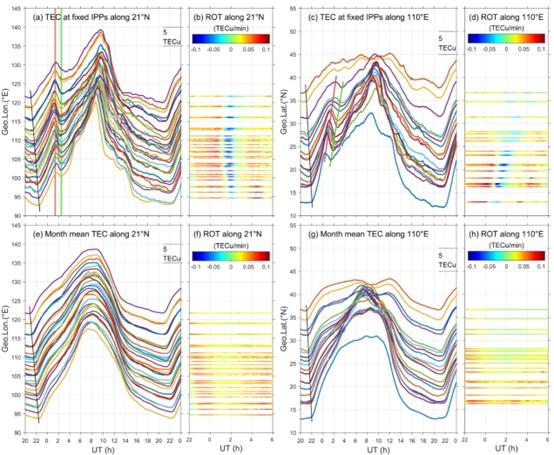

以日出后的等离子体密度耗空为例,图1所示为沿着北纬21°和东经110°观测到的电离层电子密度总含量(TEC)以及TEC变化率(ROT)的观测结果,本该在日出后持续增大(如图1下所示的月均值)的TEC在世界时02时左右(北京地方时≈世界时+8小时)突然减小,出现耗空,该现象在不同经度上几乎同时发生,并且具有从低纬向更高的纬度传播的趋势。结合典型站点测高仪观测到的电离层剖面(图2),发现在耗空结构出现时,电离层剖面被持续下压,相比于月均值,F2层峰值密度先增大后减小,而TEC只体现为减小。分析认为,其驱动因素可能是极向的风场。在极向风作用下,等离子体沿着磁力线被压缩到更低的高度更薄的空间内,因此等离子体总量虽然不变但密度会先增大;而更低的高度上等离子体复合率更高,导致接下来等离子体密度和总量持续减小,进而发生等离子体密度耗空现象。

图2 从上往下依次为在三亚、邵阳和武汉观测到的等离子体密度剖面月均值、事件当日等离子体密度剖面、F2层峰值密度和北斗同步卫星TEC,其中白色点线为F2层峰高,灰色虚线为对应的月均值。

扰动日的电离层往往会出现更大时空尺度的扰动结构和不均匀体。针对太阳活动、低层大气活动、地球活动等期间的电离层观测发现:(1)磁暴期间,中国扇区与邻近的巴基斯坦区域的电离层等离子体密度呈现出此起彼伏的大尺度响应特征;(2)平流层增温期间,电离层出现类潮汐结构,且该类潮汐结构演变特征与中间层风场结果具有较好的一致性;(3)汤加火山的爆发激发了中国扇区的反季节超级赤道等离子体泡和大面积GNSS信号衰减。

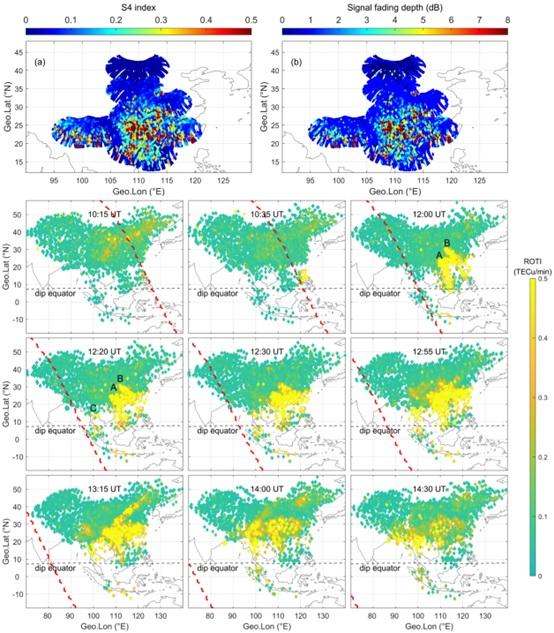

图3 2022年1月15日(上)世界时10:30-18:00时段内的S4指数和GNSS信号衰减以及(下)10:15-14:30的ROTI地图,其中红色虚线为日落线。

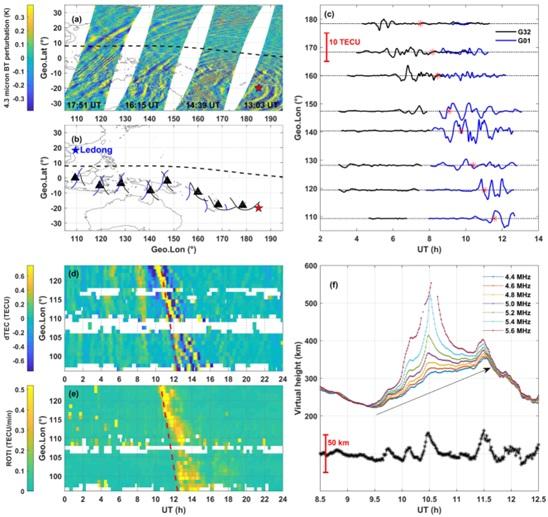

以2022年1月15日汤加火山爆发后的电离层不均匀体观测为例,图3所示为火山爆发约8个小时后中国区域观测到的大范围GNSS信号幅度闪烁和信号衰减,以及赤道等离子体泡演变过程。日落后,在中国区域依次观测到3个赤道等离子体泡产生。这些赤道等离子体泡在产生后慢慢向西漂移并逐渐向更高纬度延展,最北端扩展到35°N附近的中纬地区。在中国扇区,赤道等离子体泡一般高发于太阳活动高年春秋季,可观测范围多局限在磁纬±20°之间,而该事件发生在太阳活动低年的冬季,且影响范围到达中纬地区,因此是一次反季节超级赤道等离子体泡事件。图4所示为汤加火山爆发后在平流层和电离层激发的扰动波传播过程。观测结果表明,火山爆发引起的扰动波到达中国扇区的时间与等离子体泡产生时间吻合,该扰动波可作为触发赤道等离子体泡产生的种子因素;另一方面,强烈的扰动波结构内部的东向极化电场可进一步抬升电离层,为瑞利-泰勒不稳定性增大创造了有利条件,进而导致反季节超级赤道等离子体泡的产生。

图4 汤加火山爆发后 (a) 由AIRS 4.3μm辐射观测到的平流层重力波, (b-c) 汤加火山到亚洲扇区路径上的多个GNSS台站观测到的TEC扰动,(d-e) 利用0-15°N范围内所有GNSS数据观测到的TEC扰动与ROTI,红色虚线为不同经度上的日落时间,(f) 海南乐东测高仪不同等离子体频率虚高变化,黑色星线为选取5 MHz信号采用1小时滤波后结果。

本研究的观测结果展现了多姿多彩的电离层扰动结构与不均匀体的发生规律、形态特征和演化过程,揭示了太阳活动、低层大气活动和地球活动等各类扰动源对电离层结构与变化的重要影响,研究结果表明地球的不同圈层之间存在着千丝万缕的紧密联系,通过不同圈层之间的耦合,剧烈的地质活动甚至可对远在万里之外的地区上空的空间天气、卫星通讯和导航等造成巨大影响。

论文信息:

相关工作已分别发表在地球物理/空间物理专业期刊《JGR: Space Physics》、《Journal of Space Weather and Space Climate》、《Remote Sensing》、《Space Weather》和《Advanced Space Research》上。通讯作者:李国主研究员和刘立波研究员,第一作者:分别为孙文杰高级工程师、刘立波研究员、杨雨嫣博士生、马晗博士生和Tariq M. Arslan博士生。

论文链接地址:

1.Wenjie Sun, Guozhu Li, Huijun Le, Yiding Chen, Lianhuan Hu, Sipeng Yang, Xiukuan Zhao, Haiyong Xie, Yi Li, Biqiang Zhao, Baiqi Ning, Libo Liu.(2022).Daytime Ionospheric Large-Scale Plasma Density Depletion Structures Detected at Low Latitudes Under Relatively Quiet Geomagnetic Conditions. JGR Space Physics,127(2), 1.https://doi.org/10.1029/2021JA030033

2.Wenjie Sun, Ajith Kaippallimyalil Kuriakose, Guozhu Li, Yu Li, Xiukuan Zhao, Lianhuan Hu, Sipeng Yang, Haiyong Xie, Yi Li, Baiqi Ning,& Libo Liu.(2022). Unseasonal super ionospheric plasma bubble and scintillations seeded by the 2022 Tonga Volcano Eruption related perturbations. J. Space Weather Space Clim,12, 25(10).https://doi.org/10.1051/swsc/2022024

3.Libo Liu, Yuyan Yang, Huijun Le, Yiding Chen, Ruilong Zhang, Hui Zhang, Wenjie Sun, & Guozhu Li.(2022).Unexpected Regional Zonal Structures in Low Latitude Ionosphere Call for a High Longitudinal Resolution of the Global Ionospheric Maps. Remote Sens. 2022, 14(10), 2315.https://doi.org/10.3390/rs14102315

4.Han Ma, Maosheng He, Libo Liu, Wenbo Li, Yuyan Yang, Ruilong Zhang, Yiding Chen, Huijun Le, Hui Zhang, Guozhu Li.(2022). Solar Tide-like Signatures in the Ionospheric Total Electron Content During the 2018 Sudden Stratospheric Warming Event. Space Weather ,20(9).https://doi.org/10.1029/2022SW003042

5.Yuyan Yang, Libo Liu, Xiukuan Zhao, Haiyong Xie, Yiding Chen, Huijun Le, Ruilong Zhang, M. Arslan Tariq, & Wenbo Li. (2022). Ionospheric Nighttime Enhancements at Low Latitudes Challenge Performance of the Global Ionospheric Maps. Remote Sens. 2022, 14(5), 1088. https://doi.org/10.3390/rs14051088

6.M. Arslan Tariq, Yuyan Yang, Munawar Shah, M. Ali Shah, Talat Iqbal, Libo Liu.(2022). Ionospheric-Thermospheric responses to the May and September 2017 geomagnetic storms over Asian regions. Advances in Space Research,70 (11),3271-3780. https://doi.org/10.1016/j.asr.2022.08.050

来源:国家空间科学数据中心

|

|